更新: 2025-11-01 黃忠信 醫師

胃食道逆流症狀(GERD)是什麼?

胃食道逆流(Gastroesophageal Reflux Disease, GERD)是現代人常見的腸胃疾病之一,當胃酸或胃內食物逆流至食道,會刺激食道黏膜,造成不適感,最典型的就是火燒心。若未及時處理,長期反覆發作不僅影響生活品質,還可能導致更嚴重的食道潰瘍甚至癌變。本文將完整解析胃食道逆流的成因、常見症狀、飲食建議與三餐原則,幫助你從根本改善,找回健康生活。

延伸閱讀: 自律神經失調

胃食道逆流初期症狀有哪些?別忽視你身體發出的警訊

你是否經常感到胸口灼熱、喉嚨酸澀、甚至在夜晚被胃酸嗆醒?這些反覆出現的不適,可能正是胃食道逆流(GERD)帶來的典型症狀。許多患者初期僅以為是「消化不好」或「火氣大」,卻忽略了這背後可能是長期胃酸倒流對食道造成的傷害。

患者最常見的主訴就是胸口灼熱(俗稱「火燒心」),這是由胃酸刺激食道引起的灼燒感。此外,也可能出現酸水逆流至喉嚨、吞嚥困難、慢性咳嗽、聲音沙啞、喉嚨異物感,甚至會誤以為是氣喘或慢性咽喉炎。夜間症狀特別明顯,因為躺下時更容易讓胃酸上升到食道。了解胃食道逆流的症狀,不僅有助於早期辨識問題,更是改善生活品質的第一步。

胃食道逆流原因,賁門關得緊,胃酸自然不會再逆流!

造成胃食道逆流的原因眾多,其中最主要的是下食道括約肌功能異常。當這條位於胃與食道交界處的肌肉鬆弛或無力時,胃酸就容易回流至食道。此外,腹壓上升也是一大因素,像是肥胖、懷孕、便秘或長期維持彎腰姿勢,都可能增加腹腔壓力,使得胃內容物往上推擠。其他風險因素還包括胃排空延遲、飲食習慣不佳(如吃太快、吃太多、餐後立即躺下)、長期抽菸喝酒、壓力過大、睡眠不足,以及某些藥物的副作用或慢性疾病(如糖尿病、氣喘)影響腸胃蠕動。這些複合性的因素往往交錯作用,使得胃食道逆流變成一個長期困擾的問題。

人體在進食後,食物沿著食道慢慢地向胃裡推進。而此時食道與胃連接處的-下食道括約肌-賁門便會開始放鬆,讓食物進到胃裡,接著收緊將食物留在胃裡進行消化。所以即便胃酸再多,只要這個『門』關得緊,都不會是問題。

於是當賁門關不緊,混著胃酸的食物便會向著食道逆流而上,造成口酸、噁心、咽喉痛、火燒心、胸悶胸痛、聲音沙啞、喉部異物感等各種症狀,這就是胃食道逆流。導致賁門鬆弛最常見的原因是長期壓力,壓力導致交感神經亢奮,血液多半送往腦部或大肌肉,腸胃的血流變少,賁門也是肌肉,長期血流不足,就容易導致無力鬆弛。其他常見的還有藥物影響、吸菸、飲酒、腹壓高等原因,懷孕初期因黃體素升高,肌肉鬆弛也容易有胃食道逆流的狀況發生。

胃食道逆流的典型症狀與非典型症狀,一次看懂

胃食道逆流已成為新國民病,倘若忽視沒有及早就醫的話,可能會引發氣喘、慢性咽喉炎、氣道狹窄等等併發症,且長期遭受胃酸侵蝕,甚至可能癌變,造成食道癌,千萬不可輕忽!胃食道逆流經常伴有下食道括約肌功能異常或賁門鬆弛的症狀,常見的可分為典型和非典型:

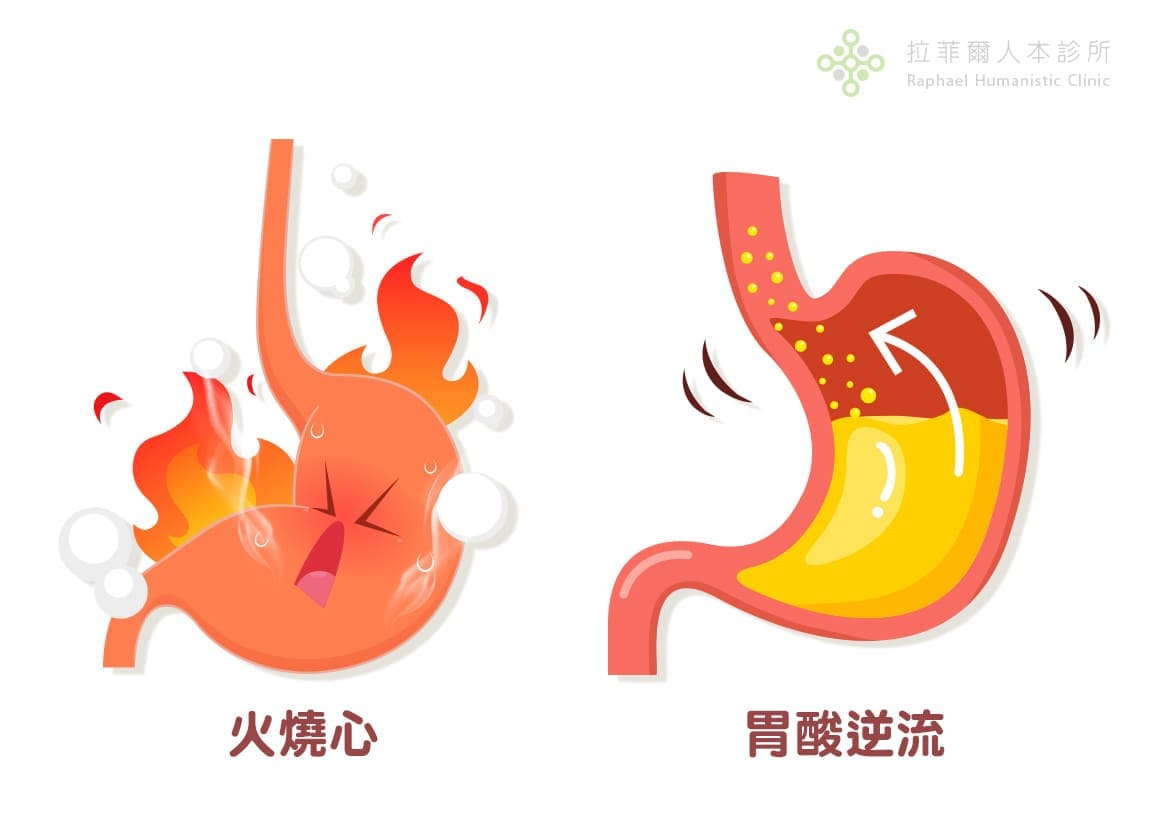

胃食道逆流典型症狀:胸口灼熱(火燒心)、胃酸逆流

火燒心、胃酸逆流是胃食道逆流最常見的症狀,是指飲食後胃裡的胃酸或氣體容易逆行往食道衝去、感覺喉嚨有液體湧上來,由於位置剛好是胃部到下胸部朝頸部這段距離,所以用「火燒心」來形容,並非心臟有問題,胃食道逆流才是原因。胃酸逆流為最常見的類型,所以經常被誤認為主要原因。

胃食道逆流非典型症狀:咳嗽、聲音沙啞、喉嚨痛、異物感、胸痛、吞嚥困難等

胃食道逆流不但會影響食道,胃酸還可能會刺激附近的喉部和聲帶,造成慢性咳嗽、聲音沙啞;同時刺激上呼吸消化道黏膜,伴隨疼痛感、異物感等不適症狀,初期時容易被誤認為感冒而延誤就醫,若忽視也有可能會引發慢性咽喉炎。

其他常見胃食道逆流症狀

胃食道逆流有時還會有胸痛或胸悶等症狀,原因是:雖然刺激點在食道,但因為內臟神經也會感應到食道的不適感,所以患者可能會有胸痛或胸悶的感覺。如果胃食道逆流已經持續一段時間,食道可能因反覆發炎導致食道基底細胞增生,就會出現細胞壞死、食道彈性降低的現象,使患者飲食吞嚥困難,食物不容易進入。長期未處理還可能併發食道潰瘍、巴瑞特食道、食道癌、慢性咽喉炎、氣喘、呼吸道感染...等。

胃食道逆流症狀發生時怎麼辦?

胃酸逆流怎麼辦?根據臨床經驗,就醫越早效果越好!這可能是早期賁門與食道受胃酸侵蝕的損傷較輕微,所以較容易恢復的原因。若賁門與食道壁長期受胃酸破壞,就會潰瘍甚至結疤,導致不平滑、失去彈性,要恢復便相對困難,治療和改善的時間也會比較久。

一旦發現有胃食道逆流的症狀,建議儘快就醫並積極配合治療,同時調整生活及飲食型態,不僅有效改善症狀、降低復發率,更重要的是降低和避免未來發生嚴重併發症的風險。